ভূমিকা এবং সারাংশ

বিংশ শতাব্দীর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ২৪ বছরে দক্ষিণ এশিয়ার, বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের বৈচিত্রময় ধর্মীয় জনসংখ্যার আদর্শগত ও স্বার্থ সম্পর্কিত পার্থক্যগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে একদা ভূ-জাতিগতভাবে সমন্বিত ভারতবর্ষকে তিনটি দেশে বিভক্ত করেছিল। বহুধর্মীয় ভূমির এই বিস্তৃত পরিসরে আলোচনার অনেক দিক রয়েছে। যাইহোক, এ লেখার বিষয়বস্তু তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে:

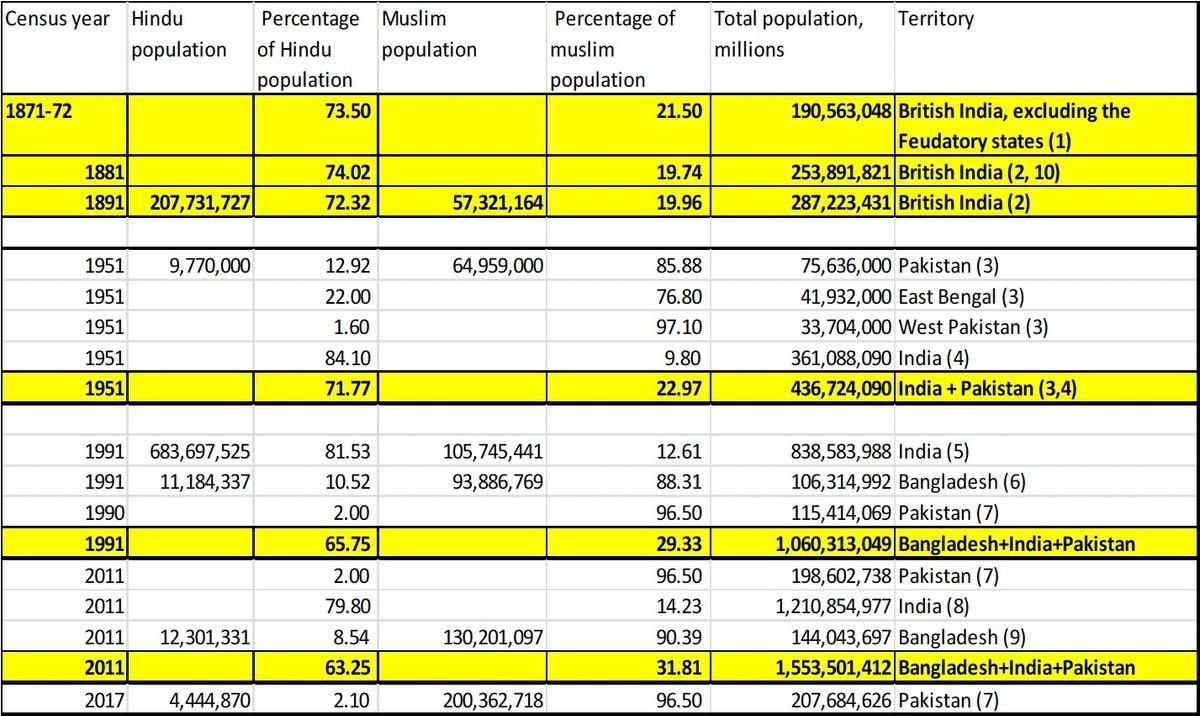

১) ভারতবর্ষের গত ১৪০ (১৮৭১ - ২০১১) বছরের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত জনসংখ্যাভিত্তিক পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা।.

২) 600 বছরেরও বেশি বছর মুসলিম শাসনের এবং প্রায় দু’শ বছরের ইংরেজ শাসনের পরে ভারতবর্ষের জনবিন্যাসে তার প্রভাবের ফলস্বরূপ রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতি ও ভারতবর্ষের বিভক্তি। কেনই বা এতো দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের পরেও শুধুমাত্র 22% ইসলামের অনুসারী? তার সাথে উপমহাদেশের রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো কীভাবে ধর্মীয় ও তার সাথে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলো তাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন - এর উপর আলোকপাত করার প্রয়াস।

৩) কিভাবে ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি যাতে মাথা চাড়া না দিতে পারে, তার উপায় খোঁজার প্রচেষ্টা। জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যগুলিএর লক্ষ কোটি বাসিন্দার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের ধরণের উপর কি ধরণের পরিবর্তন আনতে পারে, সে বিষয়েও ভাবনা চিন্তা করা যেতে পারে।

সমগ্র উপমহাদেশের জন্য মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত কম হলেও পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর, বাংলা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক হার যথেষ্টই বেশি ছিল। সেসব অঞ্চলের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের কারণ, তার ফলাফল এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যত দিকগুলি একটি পৃথক আলোচনার বিষয়। এ নিবন্ধটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকার ধর্মীয় জনবিন্যাসের কারণ নিয়ে আলোচনা থেকেও বিরত থাকবে। তবে, একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তাদের আলাদা বাসভূমি দেয়ার জন্যে একটা দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার মতো স্ব-ধ্বংসাত্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভারতবর্ষীয় প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়েও পিছপা হন নি, এটাই আশ্চর্য্য ব্যাপার।

মনে রাখা দরকার যে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরপরই প্রায় দেড় কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন এবং দশ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিলেন। আরো একবার ২৪ বছর পরে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় এক কোটি মানুষ নিজগৃহ থেকে প্রাণভয়ে বাধ্য হয়ে বিতাড়িত হয়ে প্রাণ বাঁচাবার আশায় ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ও ৩০ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিলেন। এ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা অবশ্যই দরকার,কারণ তা না করলে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। সমস্যাকে ভুলে থাকলে, সে নিজেই নিজের সমাধান খুঁজে পায় না। সমাধানটা ভেবে বের করতে হয়। তার জন্যে চেষ্টা করতে হয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা শুধু মুখে না বলে কঠোর পরিশ্রম করে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে তাকে অর্জন করতে হয়।

পরিশেষে বলা দরকার যে এগুলো নিয়ে কথা বললেই কেউ সাম্প্রদায়িক হয়ে যায় না। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘ক্রন্দসী’ (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থের ‘উটপাখি’ কবিতার বিখ্যাত পঙক্তি ‘অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে’ কথাটি ভুলে গেলে পরে অনুশোচনা করা ছাড়া কোনো গতি থাকবে না।

এবার আসা যাক উপরোক্ত তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে।

১) ১৮৭১ - ২০১১ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত আদমশুমারিগুলোর ভিত্তিতে ভারতবর্ষের ধর্মীয় জনবিন্যাস

বর্তমান কালে ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হচ্ছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। বর্তমান আলোচনাটি সীমাবদ্ধ থাকবে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে, কারণ এ অঞ্চলের অধিবাসীরা ভারত ভাগের ফলে এক দুঃসহ দুঃস্বপ্নময় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বাড়ী-ঘর সম্পত্তি, পরিবার, আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়ে দিশেহারা এক ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছেন। অদৃষ্টপূর্ব এক শরণার্থী সমস্যায় জর্জরিত হলো ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্যমুক্ত দুটি দেশ। রক্তাক্ত এ যাত্রা এখনো শেষ হয় নি। এ তিনটি দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতির তীব্রতা ও শাসক দলের রাজনৈতিক ভাবাদর্শের বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন অনুপাতে সংখ্যালঘু নিধন ও বিতাড়ন ধারাবাহিকভাবে হয়ে চলেছে গত ৭৬ বছর ধরে। কেউ জানে না এর শেষ কবে; এর উত্তর দেবে সুদূর ভবিষ্যতের ঘটনাবলী।

ভারতবর্ষে আধুনিক কালের আদমশুমারি শুরু হয়েছিল ১৮৭১ সালে। তারপর প্রতি ১০ বছরের ব্যবধানে জনগণনা ও তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিশদভাবে জরিপ করে সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের পরিসংখ্যান এ নিয়মটা অনুসরণ করেছে এবং বিস্তারিতভাবে এ আদমশুমারিগুলোর তথ্য বিবরণ সহজলভ্য। কিন্তু পাকিস্তানের বেলায় ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারির পর থেকে তারা নিয়মিতভাবে আদমশুমারি করে নি। তবে পাকিস্তানের জনগণণার বিস্তারিত তথ্য বিভিন্ন বেসরকারী উৎস থেকে ও ১৫-২০ বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত সরকারি আদমশুমারি থেকে নেয়া সম্ভব হয়েছে।

১৮৭১, ১৮৮১, ১৯৫১, ১৯৯১, ২০১১ সনের পরিসংখ্যানগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ১৮৭১ থেকে ১৯৫১ সাল অবধি ৮০ বছরে প্রকৃতপক্ষে এ পরিসংখ্যানগুলো প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। তাই প্রতি ১০ বছরের পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে নিবন্ধটাকে ভারাক্রান্ত করা হয় নি।

এখানে উদ্ধৃত পরিসংখ্যানের উৎসের তালিকা নিবন্ধের শেষে দেয়া হয়েছে।

Table 1. Religious demography of British India, independent India, Bangladesh and Pakistan

at different times (1871-2011)

উপরোল্লোখিত সারণী ১ থেকে নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলো পর্যবেক্ষিত হয়:

- হলুদ রঙের পরিসংখ্যানগুলি বিভিন্ন সময়ের জনসংখ্যা গণনার ভিত্তিতে মোট ভূখণ্ডের (যা এখন বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান) জনসংখ্যার হিন্দু ও মুসলিমদের সংখ্যা ও শতকরা অংশ। বন্ধনীর পরিসংখ্যান যেমন (2, 3 ইত্যাদি) নিবন্ধের শেষে তালিকায় দেওয়া তথ্য উৎসগুলোকে নির্দেশ করে।

- ১৮৭১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ৮০ বছরের ব্যবধানে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের জনসংখ্যায় মুসলমানদের সংখ্যা শতাংশের হিসেবে যথেষ্ট স্থিতিশীল ছিল (১৮৭১ সালে ২১.৫ % মুসলমান এবং 1951 সালে ২২.৯৭% মুসলমান)। তবে, পরবর্তী ৪০ বছরে (১৯৫১ - ১৯৯১) মুসলিম জনসংখ্যার শতাংশ ৬.৩৬% এবং তার পরবর্তী ২০ বছরে (১৯৯১ - ২০১১) ২.৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে (৪০ বছরে: ১৯৫১-১৯৯১) হিন্দু জনসংখ্যা ৬.০২% হ্রাস পেয়েছেএবং ২.৫% হ্রাস পেয়েছে পরবর্তী ২০ বছরে(১৯৯১-২০১১) ।

- ১৯৫১ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সার্বিকভাবে এ ভূখণ্ডের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হয়েছে। উপরোক্ত সারণি ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ ৪০ (চল্লিশ) বছরে এ দুটি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ২.৪৩ গুণ বেড়েছে; তুলানামূলতভাবে পূর্ববর্তী ৬০ বছরে (১৮৯১-১৯৫১) হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার সর্বমোট বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১.৫ গুণ। এর কারণ হিসেবে বলে যায় যে এ সময়টায় (১৯৫১ - ১৯৯১):

- বেশিরভাগ আধুনিক চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে (পেনিসিলিন পেনিসিলিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক, বিভিন্ন রকমের টিকা ইত্যাদি);

- উপমহাদেশের কিছু অংশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল অভিযানের মত সার্বিক ভাবে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পানীয় জলের সহজলভ্যতা ইত্যাদি এবং

- অবশ্যই শিশু মৃত্যুহার হ্রাস।

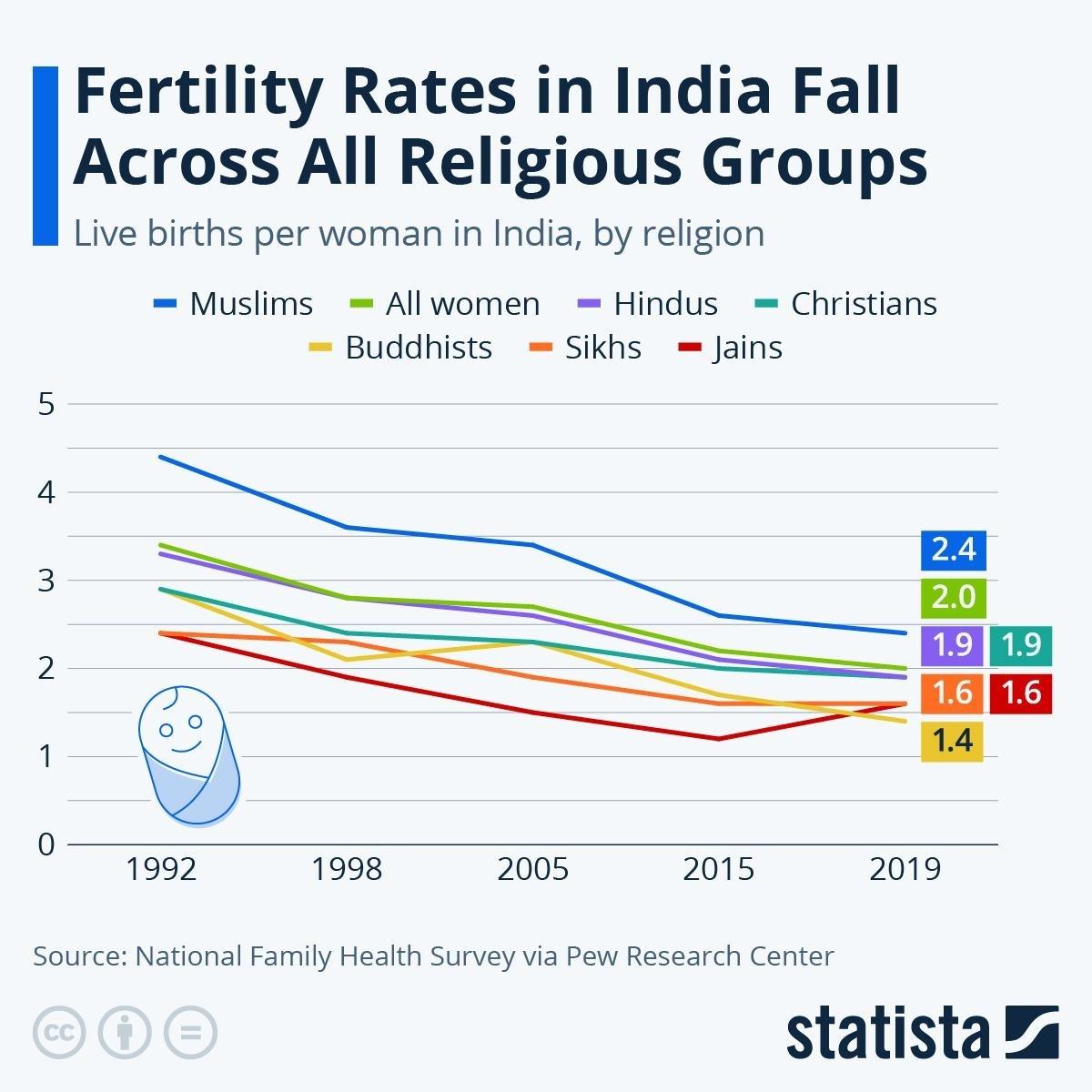

যদিও এই কারণগুলো উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই প্রযোজ্য; মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুততর বৃদ্ধির কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মহিলা প্রতি অধিকতর সন্তানের সংখ্যার (higher TFR – Total fertility rate) প্রভাবও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। একবিংশ শতাব্দীতে উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদেরই TFR দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে। নারীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিম্ন TFR-এর ক্ষেত্রে অবদান রাখে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশে গত ৩০ - ৪০ বছরে পোশাক শিল্পে প্রচুর সংখ্যক মহিলা কর্মী নিয়োজিত হওয়ার ফলস্বরূপ সেখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে (১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ২.৫%, যা ২০২১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১.১%)। একই ভাবে ভারতেও জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে (১৯৭৩ সালে ছিল ২.৩% আর ২০২১ সালে ০.৮%). পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, তবে ওখানে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে (১৯৭৩ সালে ২.৯%, ২০২১ সালে ১.৮%)

স্টাটিস্টা কর্তৃক প্রকাশিত উপরে উদ্ধৃত গ্রাফ থেকে স্পষ্ট যে মহিলা প্রতি জীবিত সন্তানের সংখ্যা ভারতে বসবাসরত প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই অবিরতভাবে কমেছে। হয়তো কখনো দ্রুতগতিতে, কখনোবা অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে, কিন্তু কমার প্রবণতা অবশ্যই আছে অবিরত। উপরের এ লেখচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে খুব সহজেই দৃশ্যমান হয় যে ১৯৯২ থেকে ২০১৯ সালের ২৭ বছরের ব্যবধানে এ সূচকটি:

- মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে: ৪.৪ থেকে নেমে এসেছে ২.৪ তে;

- হিন্দু মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩.৩ থেকে নেমে এসেছে ১.৯ তে;

- খ্রীষ্টান মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.৯ থেকে নেমে এসেছে ১.৯ তে;

- শিখ মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.৪ থেকে নেমে এসেছে ১.৬ তে;

- জৈন মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.৪ থেকে নেমে এসেছে ১.৬ তে;

- বৌদ্ধ মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.৯ থেকে নেমে এসেছে ১.৪ তে;

সমগ্র ভারতের জন্যে এ সূচকটি ২.০;বাংলাদেশের জন্যে ২.০;পাকিস্তানের জন্যে ৩.৫৬

পশ্চিমবঙ্গের জন্যে এ সূচকটি ১.৬; শহরাঞ্চলে ১.৪ ও গ্রামাঞ্চলে ১.৭;

ভারতের রাজ্যভিত্তিক এ সূচকটি অনায়াসেই ভারতের অফিসিয়াল সোর্স থেকে ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে।

ভারতবর্ষের এবং বর্তমান ভারতের ধর্মীয় জনবিন্যাসের আলোচনাটি শেষ করার আগে শুধুই বলা যেতে পারে যে যেহেতু অবিরামভাবে ভারতে ও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নতি অব্যাহত আছে, মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও কর্মসংস্থান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সেদিন আর খুব বেশি দূরে নেই যখন মহিলা প্রতি জীবিত সন্তানের সংখ্যা এ দুটো দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রায় সমান হয়ে যাবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কোনো একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শতকরা আনুপাতিক হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বা কমবে না। এটা ধর্মীয় জনবিন্যাসে একটা দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা এনে দেবেই আমার বিশ্বাস এবং এর ফলে আমরা অনেক ধরণের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি পরিহার করতে পারব বলে মনে করি।

একই কথা আমি পাকিস্তানের ব্যাপারে বলতে পারছি না যেহেতু সেখানে এ সূচকটি এখনো যথেষ্ট বেশী , ওখানে অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত। আশা করি পাকিস্তানের এ অবস্থারও উন্নতি হবে; শুধু তার জন্যে তাদের নিজেদেরই সৎভাবে ন্যায়ের পথে থেকে চেষ্টা করতে হবে।

২) ভারতবর্ষে ৬০০ বছরের মুসলিম শাসন ও প্রায় ২০০ বছরের ইংরেজ শাসন, ভারতবর্ষের একত্রীকরণ ও তার বিভক্তি

এ ব্যাপারটা ভাবতে গেলেই অনেকগুলো আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক নিয়ে কথা বলতে হয়। তাই, সব একসাথে গুলিয়ে না ফেলে বিভিন্ন বিষয় আলাদাভাবে বিবেচনা করার চেষ্টা করবো:

ভারতবর্ষ ইতিহাসের রাস্তায় অনেকবার একত্র ছিল, আবার মাঝে মাঝেই খণ্ডিত হয়ে আবার সম্পূর্ণ একদেশে বা আংশিক একদেশের রূপ পরিগ্রহণ করেছে। শুরু করা যায় ৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে, যখন মৌর্য্য বংশের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশের সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতবর্ষ সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। মৌর্য্য বংশ টিকে ছিল ১৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ অবধি। তার পরেও অনেকবার ভারতবর্ষ একত্র ছিল এবং আঞ্চলিকভাবে বিভক্ত হয়েছে যখনি কেন্দ্রীয়ভাবে এ বিশাল ভূমির নিয়ন্ত্রণের জন্যে শক্তিশালী কোনো প্রশাসন ছিল না। এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যায় যে মোগল শাসনের আমলে, বিশেষ করে শেষের দিকে শাহজাহান-আওরঙ্গজেবের সময় সমগ্র ভারতবর্ষ এক শাসনের অধীনে ছিল। কিন্তু শেষের দিকে মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান হতে থাকে ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে ও আবার ভারতবর্ষে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব হয়। বাংলার নবাবকে পরাজিত করে ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব করতে শুরু করে ও কয়েক বছরের মধ্যে তারা দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার সরকারিভাবে দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়। প্রায় ১০০ বছর পরে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে সরকারিভাবে নিজেদের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে ও ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে একত্র হয়। তখন কিন্তু পুরো ভারতবর্ষে প্রচুর সংখ্যক দেশীয় রাজ্য ছিল, যারা কাগজে কলমে স্বাধীন, কিন্তু বাস্তবে ছিল ব্রিটিশের অধীনে। তাই ১৯৪৭ সালে এসে আমরা একটা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে বিভক্ত করেছি।

প্রশ্নটা হচ্ছে কেন ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো। ভারত বিভক্তির সময়ের প্রায় ১৫০ - ২০০ বছরের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে এ সময়ে বিভিন্ন ভাবে স্বাধীনতাকামীদের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে আবির্ভূত মহাপুরুষদের মধ্যে এক ও অভিন্ন ভারতের ধারণাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ও তারা সবাই একক ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীন মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার পুর্ববর্তী ২০-৩০ বছর আগে থেকে ভারতের মুসলিমদের জন্যে একটা আলাদা রাষ্ট্রের দাবী ক্রমশঃ জোরালোভাবে দৃশ্যমান হতে থাকল। ভারতবর্ষের সব মুসলিমরা এর সাথে একমত ছিলেন না। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে একক ভারতকে দুটো দেশে বিভক্ত করে দিল ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সম্মতিক্রমে।

উপরের সারণি ১ থেকে পরিষ্কার যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষে মুসলিমদের আনুপাতিক অংশ ছিল মাত্র ২২%, তবুও কেন দেশটা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হল? এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে:

ক - ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিকভাবে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, যেমন বাংলার পূর্বাংশে, পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশে, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ইত্যাদি এলাকায় মুসলিমরা সংখ্যায় অর্দ্ধেকের বেশি ছিল। ভারতবর্ষের এ অঞ্চলগুলোকে নিয়েই পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তি ১৯৪৭ সালে। মুসলিমরা ভেবেছিল যে তারা একটা আলাদা রাষ্ট্র পেলে সেখানে ইসলামী অনুশাসনের অধীনে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। তাছাড়া তাদের কিছু নেতা রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে এ আন্দোলনটা জোরদার করেছিলেন। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষে তাদের যথেষ্টভাবে প্রশাসনিক উচ্চ পদের অধিকারী হওয়াটাও হয়তো বেশ কঠিন হবে, আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রে সেটা সহজতর হবে বলে তারা নিশ্চিত ছিলেন। আমি এই দেশভাগের ব্যাপারে আর কিছু বিস্তৃত না বলে ভারতবর্ষের মুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক অংশের কারণের উপরে একটু আলোকপাত করতে চেষ্টা করবো।

খ - প্রায় ৬০০ বছরের মুসলিম শাসনের পরেও ভারতবর্ষে কেন মাত্র ২২ % ইসলাম ধর্মের অনুসারী?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে পৃথিবীর যেখানেই মুসলিম সৈন্যবাহিনী গিয়ে কোনো দেশ বা অঞ্চল জয় করেছে, তারা পরবতী ১০০ - ২০০ বছরের মধ্যে ওখানকার সমস্ত জনগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়েছে। প্রশ্নটা হচ্ছে ভারতে কেন তারা তা করতে পারে নি ৬০০ বছরের বেশী সময়ে। ভারতে মুসলিম শাসন শুরু হয়েছিল ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে যখন তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে ভারতে মুসলিম শাসনের পত্তন করেন। পরবর্তী ৬০০ বছর ধরে লাগাতার মুসলিম শাসনের পরেও ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের অনুসারী মাত্র ২২%, যা নিশ্চয়ই একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার এবং আমি চেষ্টা করবো এর কারণগুলো সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে।

প্রথম কারণ: ভারতের মুসলিম শাসকরা প্রধানতঃ ছিলেন তুর্কী ও মধ্য এশিয়ার বংশোদ্ভুত। তারা আরব বংশোদ্ভুত ছিলেন না। সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর আরব আক্রমণকারীদের মতো জিহাদী মনোভাব তাদের মধ্যে ছিল না। ভারত আক্রমণকারীরা আকৃষ্ট হয়েছিল এ দেশের বিপুল সম্পদ ও বিলাসবহুল জীবনের লোভে। তাই ইসলাম প্রচার বা ভারতীয়দের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার তাগিদ তাদের মধ্যে ছিল না। এ কাজটা ভারতে সম্পন্ন করাও যথেষ্টই কঠিন ছিল, কারণ এখানে একটা যথেষ্ট উচ্চ মানের সভ্যতা বিরাজ করছিলো ও ভারতীয়রা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, দর্শনে যথেষ্ট উন্নত ছিল। যদিও ভারতে এ সময়ের প্রথম আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল আরবদের দ্বারা। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবী খিলাফতে মহম্মদ বিন কাসেমকে বিভিন্ন ব্যবসায়জনিত বিবাদের সামরিক সমাধান করতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু এ ধরণের সংঘর্ষ ছিল সাময়িক এবং ভারত থেকে সম্পদ, যুদ্ধবন্দী ও রমনীদের লুট করে নিয়ে তারা ফিরে গিয়েছিলেন। তা ছাড়াও তারা প্রতিবার আক্রমণের সময়ে ভারতীয়দের দিক থেকে প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ: ভারতবাসীদের মধ্যে পূর্ববর্তী কয়েক হাজার বছরে অর্জিত একটা অত্যন্ত উন্নত এবং তাদের সত্ত্বার গভীরে প্রোথিত দর্শন ও সংস্কৃতি ছিল, যা এ দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে এসেছে। কোনো বহি:শক্তির পক্ষে এ ধরনের আত্মিক প্রেরণাকে বলপূর্বক ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তবে, তর্কের খাতিরে বলা যায় যে ইরানেও (তৎকালীন পারস্য) তখন একটা প্রতিষ্ঠিত উচ্চ পৰ্য্যায়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল। তবুও প্রায় তিন শত বছরের মধ্যে ইরান সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। কি করে তা সম্ভব হলো, যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে হয় নি? কারণ হিসেবে উল্লেখ করবো যা উপরোল্লিখিত প্রথম কারণে দেখিয়েছি; ইরানের ক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা ছিল জিহাদি মনোভাবাপন্ন আরবীয়রা। পারস্যের জনগণ এ কঠিন আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় নি।

তৃতীয় ও প্রধান কারণ: আগেই প্রথম কারণে বলেছি যে ভারতবর্ষ আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ ও বিলাসবহুল জীবন। যখন তখনকার দিনে ইসলামী শক্তি আক্রমণ করতো, তাদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ ও নারী লুট করে নিয়ে যাওয়া। শুরুতে এটাই ঘটেছে ভারতের ক্ষেত্রেও ( মুহাম্মদ বিন কাসেম, সুলতান মাহমুদ ইত্যাদি). কিন্তু তা ছিল সাময়িক অর্জন। তারপর ১১৯২ সালের পর থেকে মহম্মদ ঘোরীর রাজত্বের শুরু থেকে এ অর্জনটাকে স্থায়ী করার ভাবনা এলো। পরবর্তী শাসকরা ব্যাপকভাবে ভারতবাসীদের ইসলামে দীক্ষিত করতে ব্যর্থ হয়ে এ নেতিবাচক অবস্থাটাকে নিজেদেরকে আরো সম্পদশালী করে তোলার উপায় হিসেবে উদ্ভাবন করলেন।

ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী আব্রাহামিক (ইহুদি ও খ্রীষ্টান) ধর্মানুসারীরা যদি ইসলাম গ্রহণ না করতে চায়, তাহলে তারা সরকারকে জিজিয়া কর দিলে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে দেয়া হবে। কিন্তু যারা পৌত্তলিক (মুশরিক) তাদেরকে অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, নইলে তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ভারতের ইসলামী শাসকরা ভারতীয়দের (পৌত্তলিক) ক্ষেত্রেও জিজিয়া কর নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মানে, হিন্দুরা যদি সরকারকে জিজিয়া কর প্রদান করে, তাহলে তাদের ইসলামে দীক্ষিত হতে হবে না; তারা নিজের হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি পালন করতে পারবে। জিজিয়া করের পরিমাণ সরকার ঠিক করে দিত। সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের জন্যে বিভিন্ন পরিমাণ জিজিয়া কর নির্ধারিত হতো। অনেকে জিজিয়া করকে ইসলাম ধর্মের জাকাতের (যা মুসলিমদের ফি-বছর দান করতে হয়) বিকল্প হিসেবে দেখে। জাকাতের পরিমাণ হচ্ছে নির্দিষ্টভাবে ২.৫%, আর জিজিয়া কর ইসলামী শাসকের নির্দেশানুযায়ী ঠিক করা হতো। ভারতবর্ষে প্রথমবার জিজিয়া কর প্রবর্তন করেন কুতুবুদ্দিন আইবেক তার ১২০৬ থেকে ১২২৬ সালের শাসনামলে। মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পরে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তখন থেকেই ভারতবর্ষে অমুসলিমরা জিজিয়া কর দিতে থাকে ১৭১২ সাল পর্যন্ত। সম্রাট আকবর জিজিয়া কর রদ করেন ১৫৭৯ সালে, পরবর্তী ১০০ বছর ভারতে জিজিয়া কর ছিল না। সম্রাট আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তিত করেন ১৬৭৯ সালে। মোগল শাসক জাহান্দার শাহ ১৭১২ সালে জিজিয়া কর চিরদিনের জন্যে রদ করে দেন। এখানে মোদ্দা কথা হচ্ছে যে ভারতের মুসলিম শাসকরা সম্পদ কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্যে জিজিয়া কর সংগ্রহ করা ছিল খুবই সুবিধাজনক উপায়। ভারতের লক্ষ্-কোটি অমুসলিম জনগণ জিজিয়া কর দিয়ে মুসলিম সরকারের কোষাগার পূর্ণ করতো। এটা ছিল অমুসলিম প্রজা ও মুসলিম শাসকের মধ্যে একটা চুক্তি, যার ফলে শাসক সম্পদে সমৃদ্ধ হতো আর প্রজা নিজের ধর্ম-সংস্কৃতি পালন করার অনুমতি পেতো। তবে তা সত্ত্বেও আলাউদ্দিন খিলজি ও আওরঙ্গজেবের মত শাসকেরা জোরপূর্বক অসংখ্য অমুসলিমদের (বিশেষতঃ হিন্দু ও শিখদের) ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেছিলেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে:

১) দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশগুলোতে ধৰ্মীয় জনবিন্যাসের পার্থক্যটা হয়তো আর বেশিদিন দৃশ্যমান হবে না সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের টি.এফ.আর. এর মানের সমতার বা প্রায়-সমতার বদৌলতে।

২) একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যে শুধুই ধর্মীয় কারণে দেশ ভাগ করার মতো পদক্ষেপ কোটি কোটি মানুষের ভাগ্যে দুঃখ দুর্দশা নিয়ে আসে, বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এ ধরণের পরিস্থিতি ও সিদ্ধান্ত এড়ানোটাই সবদিক থেকে সমীচীন। তবে বিদেশী কোনো শক্তি যদি নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে এ ধরণের দাবিতে উস্কানি যোগায় তবেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়, যেমনটা হয়েছিল ১৯৪৬–১৯৪৭ সালে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের ৫ টি রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যায় মুসলিম ধর্মানুসারীরা বাস করেন, যেমন:

- পশ্চিমবঙ্গ : ২৭.০১%

- কেরালা: ২৬,৫৬%

- আসাম: ৩৪.২২%

- জম্মু ও কাশ্মীর: ৬৮.৩১%

- লাক্ষাদ্বীপ: ৯৬.৫৮%

উল্লেখযোগ্য যে এ অঞ্চলগুলোতে একমাত্র কাশ্মীর ব্যতীত কোথাও কোনো রকম আলাদা রাষ্ট্র গঠন করার কোনো দাবি উঠে না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে কাশ্মীর ছাড়া অন্য রাজ্যগুলোতে কোনো বিদেশী শক্তি এ ধরনের দাবিতে ইন্ধন যোগায় না। ১৯৪০এর দশকে এ দাবিতে ইন্ধন জুগিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার, বর্তমানকালে কাশ্মীরের এ ধরনের দাবিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে পাকিস্তান তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে। তাই প্রতিটা দেশেরই সদা - সর্বদা এ বিষয়টার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাটা অবশ্য কর্তব্য।

৩) আরো একটা কথা না বললেই নয় যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শর্ত হচ্ছে ধৰ্ম বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের সমান অধিকার দেশের শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত থাকবে ও বাস্তবে তার প্রয়োগ হবে। প্রতিটা নাগরিকের জীবনে তার সমানাধিকারের বাস্তবতা অনুভূত হবে। সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর মানসিকতা চিরতরে পরিহার করতে হবে। লঘু-গুরু নিয়ে কথা যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। সব ধরণের সরকারি বিশেষ উন্নয়ন স্কিম শুধুই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত জনগণের জন্যে পরিগ্রহণ করে ও সংখ্যালঘু- সংখ্যাগুরুর ধারণাকে পরিহার করে ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে জনবিন্যাসজনিত সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে সর্বসাধারণের জন্যে একটা উন্নত জীবনের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।